職場の飲み会におけるコミュニタス化による新たな価値創出の研究

- 早川ゼミ

早川ゼミHチーム

宇都宮 絵美

大洞 貴信

小田 智機

坂田 崇典

藤堂 智史

------------

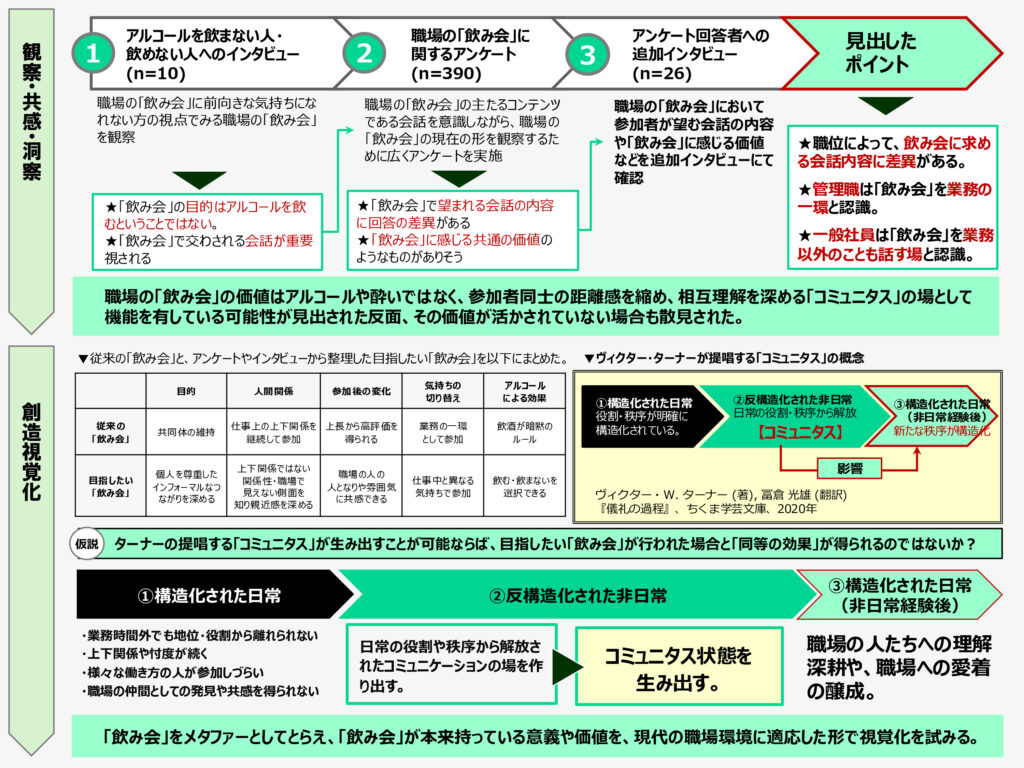

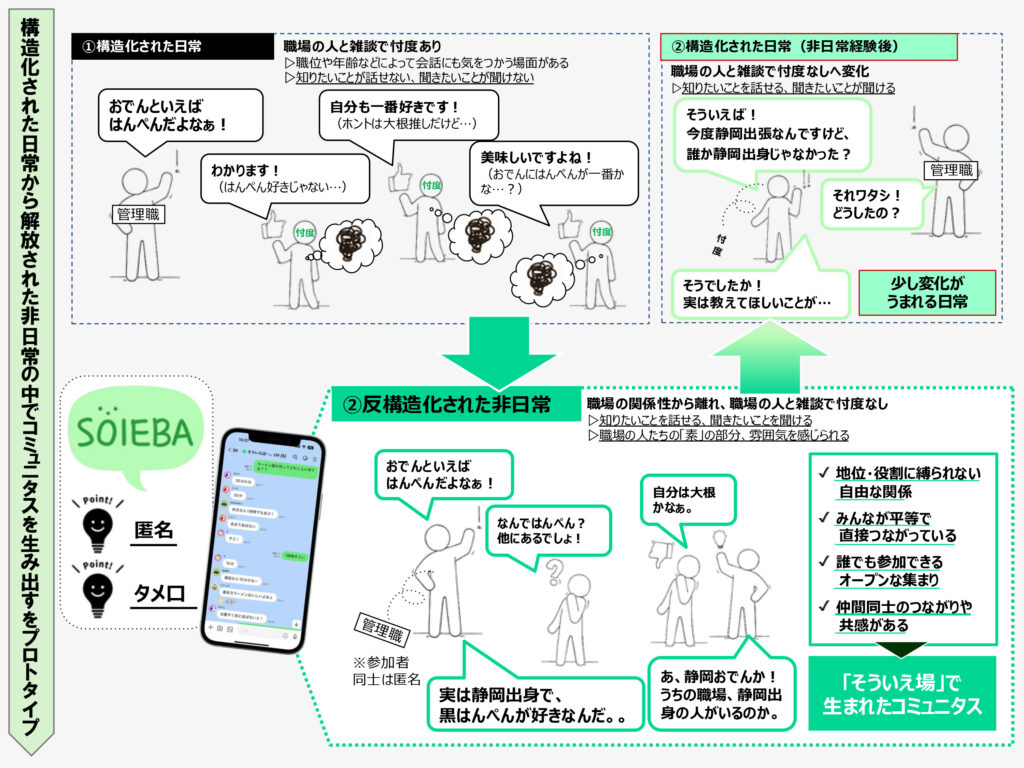

職場における「飲み会」の価値の変化が指摘される背景には、働き方の多様化や個人のプライベート時間の尊重、オンラインを含むコミュニケーション手段の多様化が挙げられる。しかし、本来持つ「飲み会」の意義を再考すると、それは単なる親睦の場を超え、共通体験を通じて参加者同士の距離感を縮め、相互理解を深めるコミュニタスの場として機能しうる側面を有していることが見出された。職場の「飲み会」は日常の業務とは異なり、秩序の枠から外れた非日常の場としてコミュニタスが存在していると考えた。

私たちが実施したアンケートやインタビューによると、従来の「飲み会」では、多様な働き方や事情を持つ人が参加しづらく、インフォーマルな交流の場として機能していない、職場の立場を気にしすぎて距離感が生まれ、仕事の話題中心で新たな発見や関係構築が不足している、などの課題がみられた。

文化人類学者ヴィクター・ターナーは通過儀礼の過程で、「役割や秩序から解放された状態の中で起こる非日常」の中で、あらゆる人が自由にコミュニケーションをとれる状態をコミュニタスと示した。

本研究は、「飲み会」という枠組みをメタファーとして捉え、コミュニタスの状態を生み出し、「飲み会」が本来持っている意義や価値を現代の職場環境に適応した形で再構築するものである。

私たちは匿名で且つ敬語を使用しない(以下、タメ口)をルールとしてチャットが出来る

オープンチャット「そういえ場」を作成し、その効果を検証した。

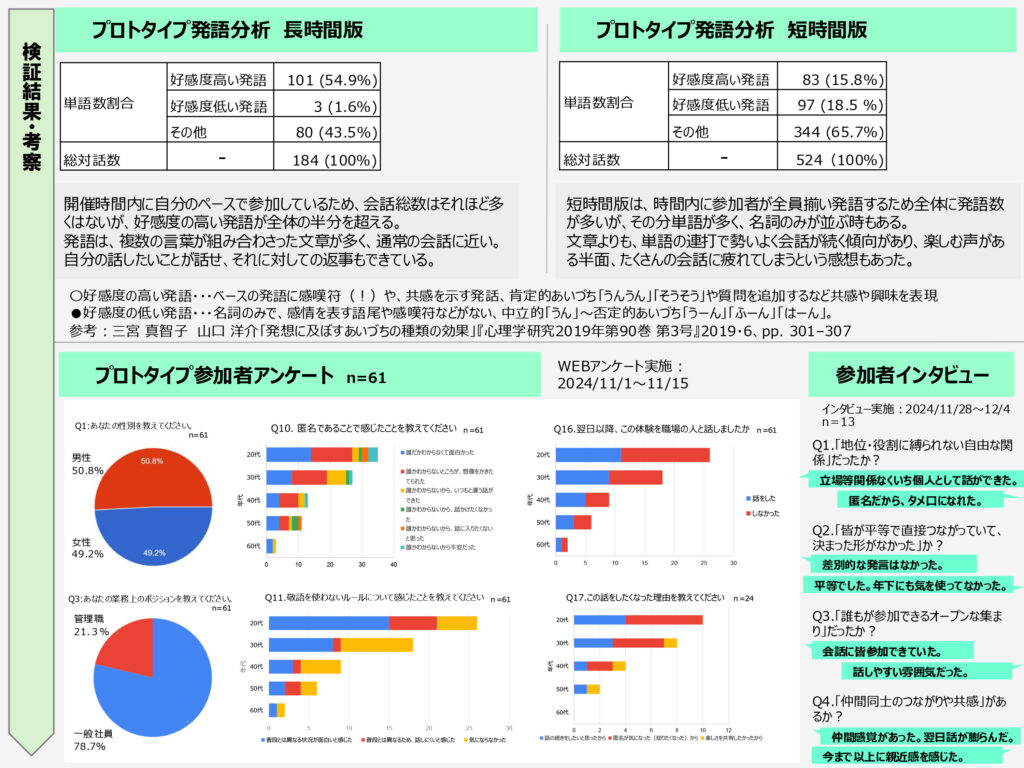

2024年10月から11月にかけて、長時間版と短時間版の実証実験を計10回行った。結果として、「そういえ場」は、発言者の特定を避けることで役職の上下関係を解消し、タメ口を用いることで親しみやすさを向上させた。匿名とタメ口の効果により、発言の自由度が高まり、普段話さない社員同士が交流を深める様子が確認された。長時間版ではゆったりした会話が続き、短時間版ではテンポの速い発言が多く見られた。いずれも共感を示す発言が多く、雑談の活発化が認められた。さらに、「そういえ場」を実施した翌日には職場内で雑談が増えた事例が複数報告され、ポジティブな影響がみられた。

デジタル上のチャットツールを活用した「そういえ場」において、フラットな関係性が維持される「タメ口」「匿名」を活かしながら雑談を促進することで、参加者間の相互理解が深まり、翌日以降の業務にポジティブな影響を与えることが確認された。「飲み会」というメタファーが示唆する本質的なつながりの意義を、これからの職場に適応した形で再現する可能性が示されたといえる。

ただし、サンプル数が決して多くはなかったことから、従来の「飲み会」と「そういえ場」のコミュニタス状態の差異や日常への影響度合いの比較等、さらなる検証が必要と考える。また、一部の参加者が「タメ口」「匿名」に対して戸惑いが出ていたことも含め、多様な価値観を持つ参加者がコミュニタスを醸成できる運用についても再検討し、プロトタイプの改良を図りながら社会実装を目指す。