イヤイヤ期の子どもと向き合う父親の自己肯定感を高めるためのデザイン

- 早川ゼミ

早川ゼミFチーム

大森 壮一

勝山 麻美

錫村 直宏

髙相 美香

山口 峰生

------------

1.研究背景と問題定義

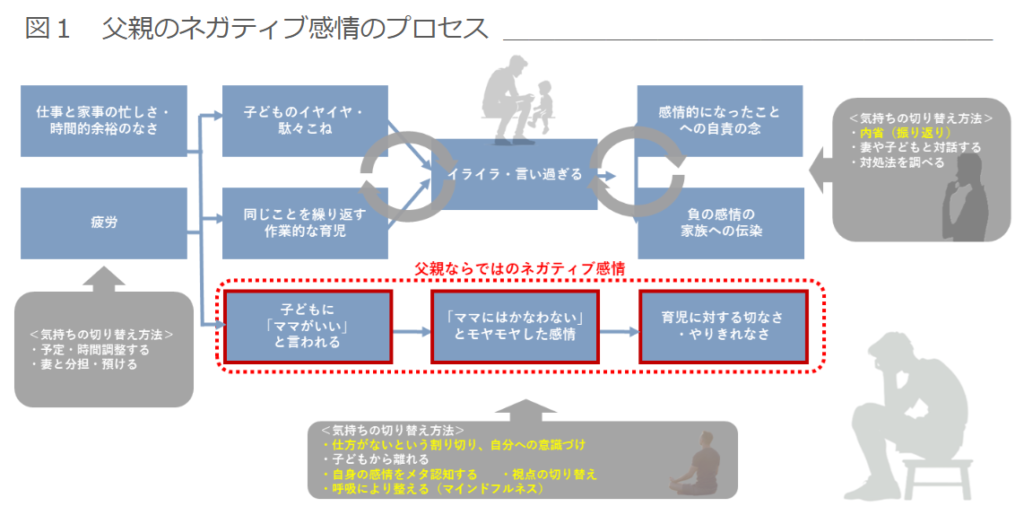

政府の育児休業取得を推進する政策が功奏し、男性の育休取得率の上昇に伴い、父親の育児参加の機会は増加している。一方で、イヤイヤ期の子を持つ父親の多くは、「イヤイヤにどう対応したら良いか分からない」「ママにはかなわない」というモヤモヤした感情を抱く傾向にある。事前調査では、その気持ちの切り替えに苦慮している姿が確認でき、とくに父親は「内省」によって気持ちの切り替えをはかる傾向があった(図1)。そこで、問題定義を「2~3歳のイヤイヤ期の子を持つ父親が、ネガティブな感情を抱く日常的な育児の場面において、内省することで子どもの反応をポジティブに受けとめられるようにするためのデザインとは?」とした。

2. 「パパっとラッパー」ワークショップをデザイン

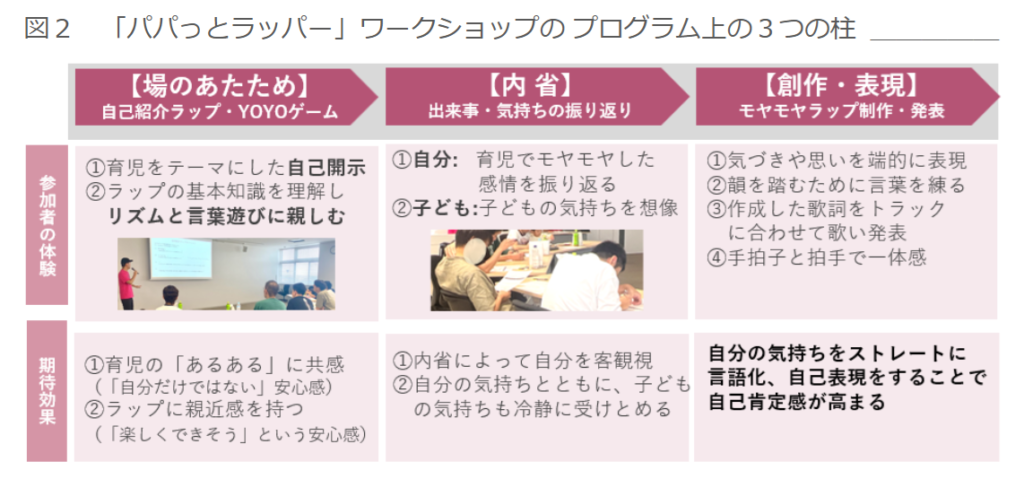

育児に関わる父親の自己肯定感を高めるため、ラップに着目し、日常的に抱くモヤモヤした気持ちをラップを通じて吐き出すワークショップをデザインすることとした。ラップは、ポジティブな本質(「愛」「平和」「団結」「楽しむ」)を持つヒップホップ文化より生まれた音楽手法で、自分の弱さ等を客観視し内省や自己尊重を促す効用がある。そこで、ラップを通じて気づきを共有し思考を整理するヒップホップ型教育を応用し「パパっとラッパー」ワークショップを考案した。このプログラムでは、ラップの特性(リズム、言語化、韻、相互リスペクト、一体感など)を活かし、 父親同士の共感と自己開示が進むような【場のあたため】、「自分」と「子ども」の気持ちを振り返る【内省】、完成したラップを披露して称え合う【創作・表現】の3つの柱で構成した(図2)。これにより、日常の育児においてネガティブ感情が生じる状況に直面する父親の内省を支援し、自己肯定感を向上させることを狙った。

3.検証結果

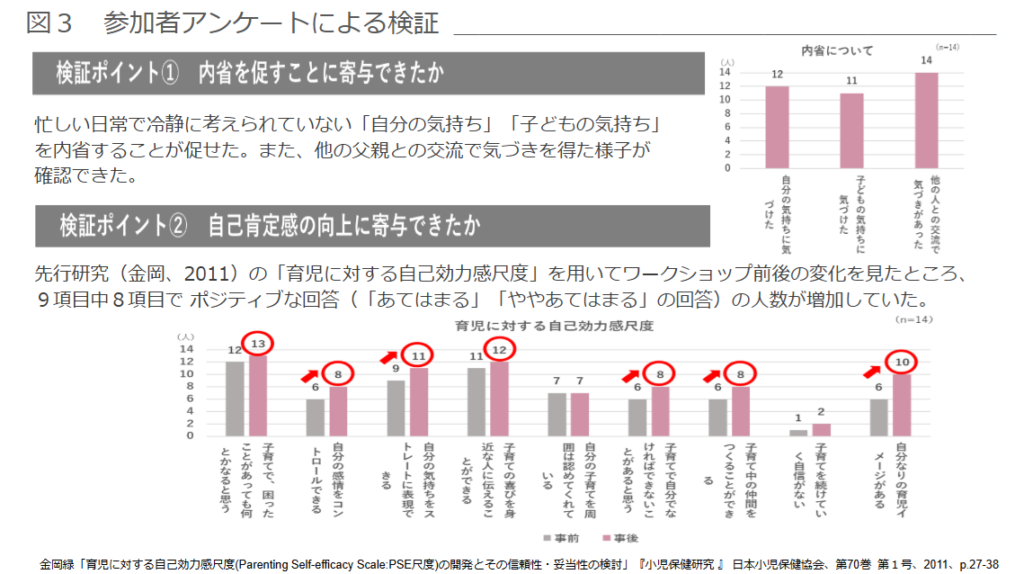

ワークショップは茨城県高萩市、東京都内、富山市で計3回開催し、プログラムのブラッシュアップをはかるとともに、事前事後アンケートで効果検証を行った。検証のポイントは、①参加者の内省を促す ②自己肯定感の向上の2点で、それぞれに寄与できたことが確認できた(図3)。

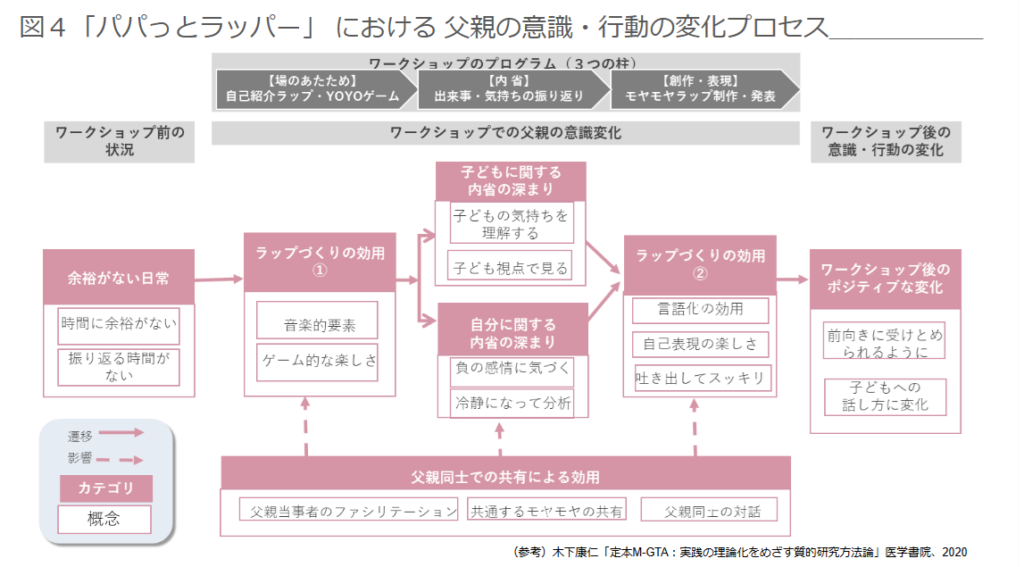

さらに、インタビュー逐語録をもとに、質的分析M-GTAを用いてワークショップ前後での父親の意識・行動の変化プロセスをモデル化した(図4)。

<父親の意識・行動の変化プロセス>

ワークショップ参加者は自身と子どもの気持ちを内省し、それを父親同士で共有することによって、同じ悩みを抱えていることに共感する。さらに、ラップの歌詞制作で自分の想いをストレートに言語化し、韻を踏むことによって思考を整理・深化でき、ラップの発表で育児のモヤモヤを吐き出す。そして、参加後は子どもの言動を前向きに受けとめられ、話し方に変化がうまれる。

4.まとめ・今後の展望

本ワークショップに参加することで、父親がラップを通じて内省を深め、子どもとの向き合い方が変化し、育児に対する自己肯定感が高まる可能性が示された。今後は、外部団体の知見を採り入れてプログラムのさらなるブラッシュアップをはかり、PR戦略や他の自治体等でも開催できる枠組みを検討することが必要である。