環境配慮行動を促すデザイン

- 早川ゼミ

早川ゼミEチーム

吉岡 千⾥

浅村 憲郎

⼤津 信輔

⽚⼭ 祐

影⼭ 公祐

------------

1. 研究の背景と目的

なぜ、人は環境に配慮するよりも、自分の快適さを優先してしまうのか。

本研究では、家庭ごみ、特に生ごみの影響に着目し、「家庭から出るごみの削減を効果的に促進するためには、どのような取り組みが有効か」をリサーチクエスチョンとして設定した。

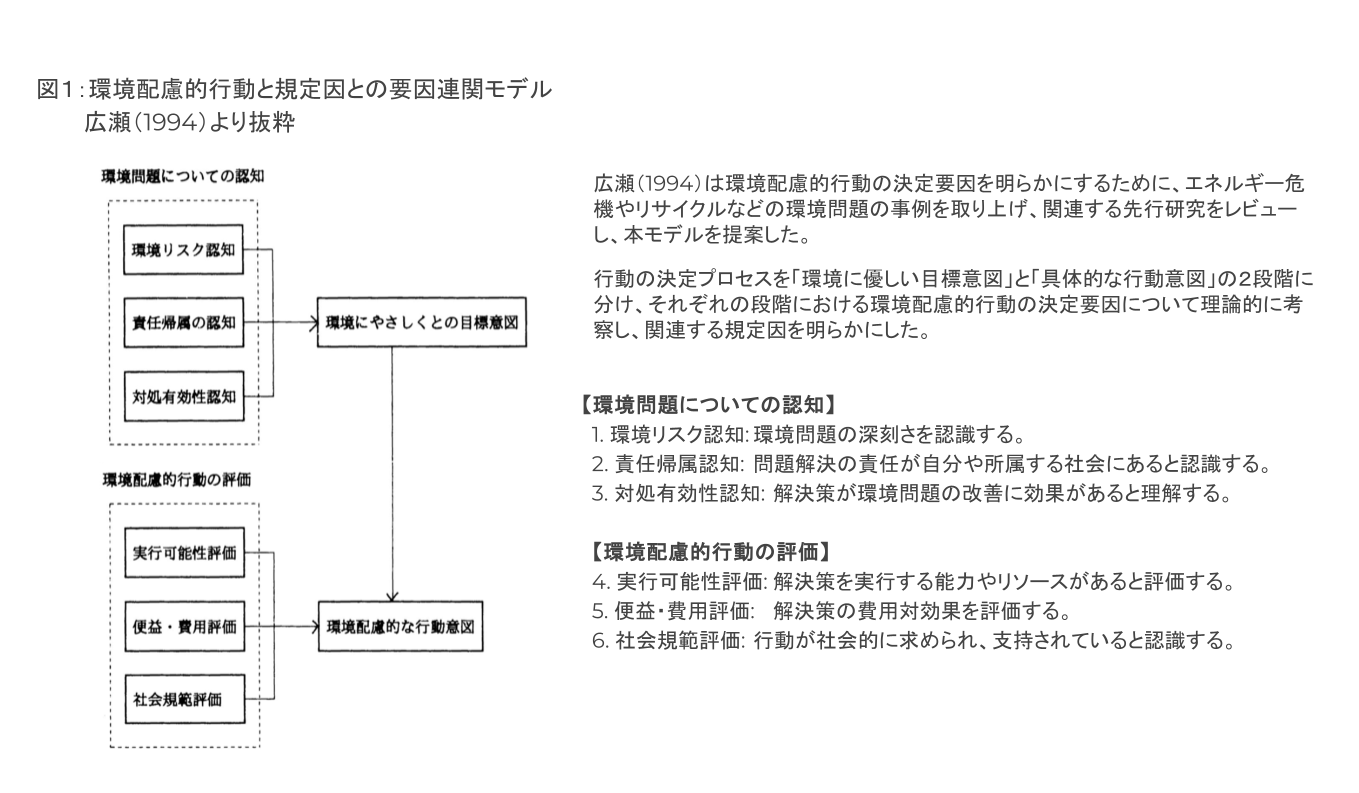

「環境配慮行動を促すデザインとは」を問題定義とし、理論的基盤に「環境配慮的行動と規定因との要因連関モデル(2段階モデル)」(広瀬1994)を採用し、生ごみの堆肥化により家庭ごみの削減に寄与するコンポストをテーマにした環境系シリアスゲーム「こん、ポス、とぉ」を開発した。

2段階モデル(図1)における6つの規定因をゲームデザインに統合し、環境配慮行動の認知および評価の向上を図り、それらを通じた行動変容の促進を目指した。

本研究で開発したシリアスゲームが環境配慮行動の促進に寄与する有効なツールとなり得るかを検証するために、以下の仮説を設定した。

仮説1: 環境配慮行動の2段階モデルにおける認知を向上させる

仮説2: 環境配慮行動の2段階モデルにおける評価を向上させる

仮説3: プレイヤーの具体的な行動変容(コンポスト導入)を促進する

2. 開発したゲームの概要

ゲームキット(印刷) https://drive.google.com/file/d/1Kun4zgR1mWxaUfQFzGrCSa9KbXmf4sI9/view

遊び方説明書(図2) https://drive.google.com/file/d/1pPPZ1XooNMc8-TuNpTm75UFCd5oQaKcd/view?usp=sharing

3. 研究方法

参加者は導入動画を視聴後、ゲームを体験した。定量調査として、体験前後に2段階モデルに基づくアンケートを実施し、認知および評価への影響を測定・比較した。定性調査として、アンケートの自由記述とフォローアップインタビューを通じて、具体的な環境配慮行動の実施有無や ゲーム改善の参考となる意見を収集した。

4. 検証結果

定量調査の結果

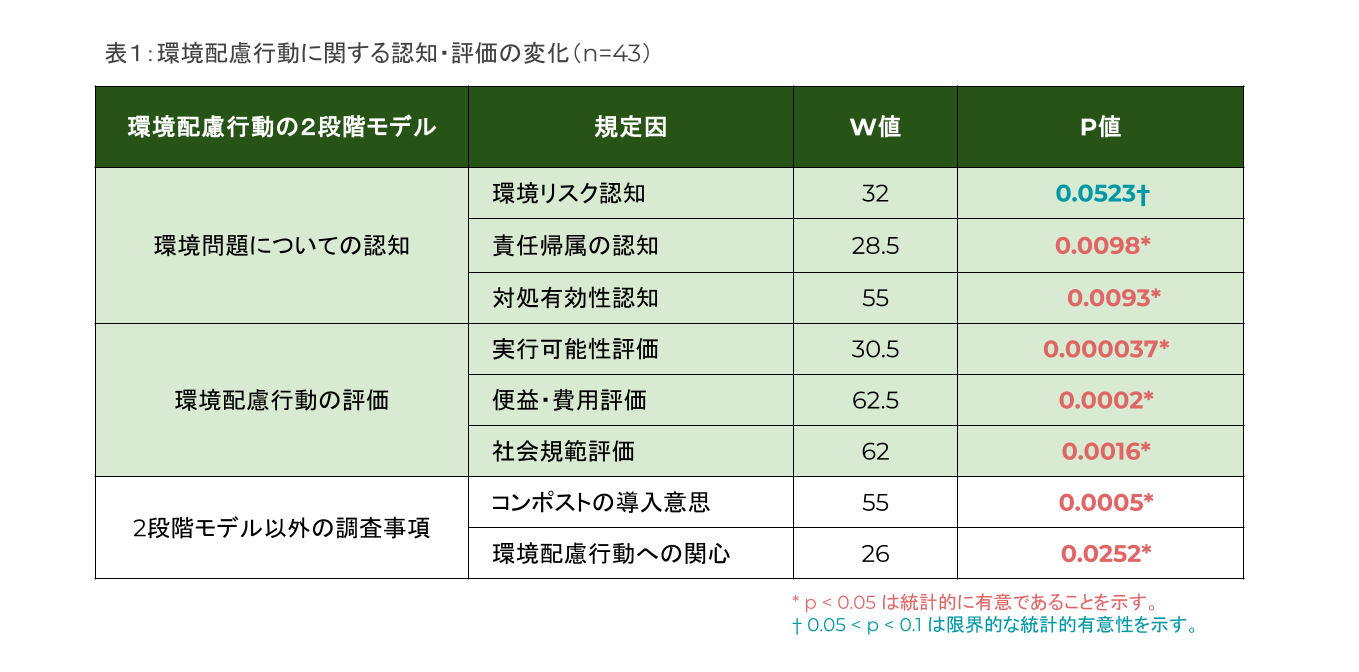

アンケートの回答を数値化し、Wilcoxon符号付順位検定を用いて環境問題に関する認知および評価の変化を分析した。環境配慮行動の規定因については、環境リスク認知を除き、すべてにおいて統計的に有意な差が確認された(表1)。

定性調査の結果

実際のコンポスト導入に至った参加者はいなかったものの、発酵のしくみに関する理解が深まったという意見に加え、「より詳細な知識を得たい」「庭があれば実践したい」といったコメントが寄せられ、関心の向上や実践意欲の高まりが示唆された。また、ゲーム自体については「楽しい」との評価が多く、概ね円滑に進行したが、一部でゲームデザインの改善を求める指摘も見られた。

5. まとめ

仮説1(認知の向上)および仮説2(評価の向上)は支持された。一方で、仮説3(行動変容の促進)については、行動意図の向上は確認されたものの、具体的な行動の実施には至らなかった。

本研究を通じて、本ゲームが家庭ごみ削減を促進するツールとして有効である可能性が示された。今後は、この可能性を社会実装へと展開するため、自治体やNPOとの連携など具体的な取り組みを検討する。

<参考文献>

広瀬幸雄「環境配慮的行動の規定因について」『社会心理学研究』10(1)、1994年、pp. 44-55

<コンポストの説明動画>

「コンポストはじめてみませんか」