20 代における組織内の感情労働を自己成長につなげるためのデザイン

- 早川ゼミ

早川ゼミDチーム

岩瀬 翔

呉 玲栄

西村 由紀

松尾 潤⼀

村上 知也

------------

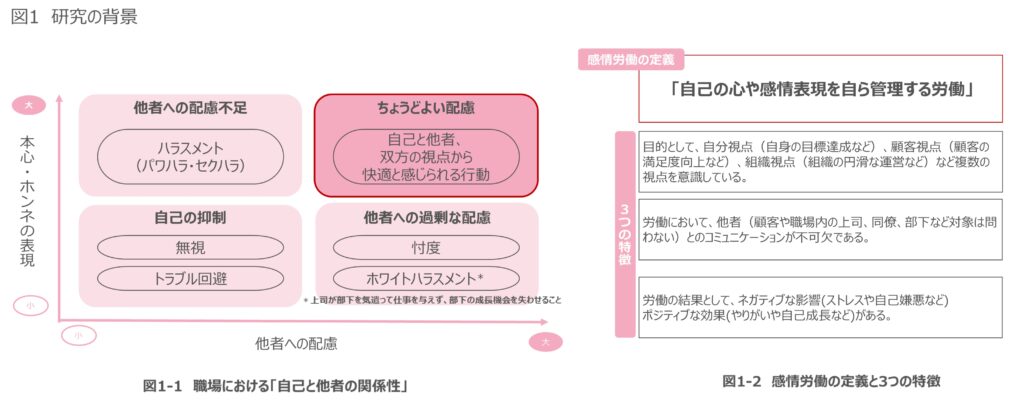

本研究では、職場における「自己と他者の関係性」に焦点を当て「本音の表現」と「他者への配慮」の2軸で整理し(図1-1)、リサーチクエスチョンを「職場における『ちょうどよい配慮』とは何か」と設定した。次に、ホックシールドが1983年に提唱した感情労働に着目し、「自己の心や感情表現を⾃ら管理する労働」と定義した(図1-2)上で、近年、職場内のコミュニケーション力が求められることから、組織内の感情労働を研究の軸に定めた。

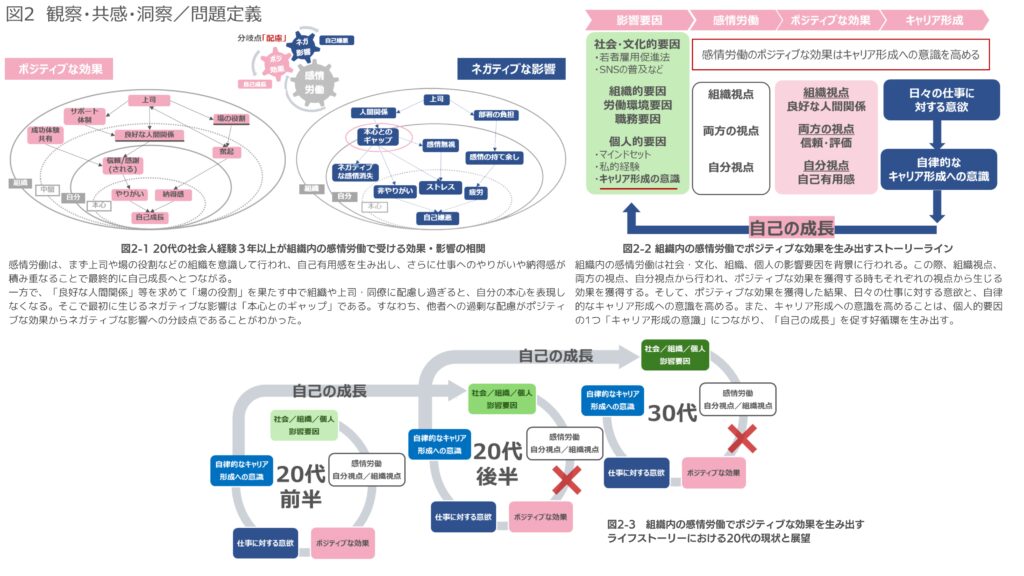

観察・共感・洞察では、まず全世代を対象に定量調査を実施して感情労働の実態を明らかにし、20代が深刻な影響を受けていることを導き出した。次に、20代が育った社会背景を先行研究等から明らかにし、同じ20代でも社会人経験3年以上と3年未満で感情労働による効果・影響が異なり(図2-1)、社会人になってからコロナ禍を経験し、働き方が変化した3年以上が深刻であるという仮説を立てた。さらに定性調査を実施し、上記の仮説を立証した上で、社会人経験3年以上の感情労働における潜在的なニーズが「自己の成長」であることを導き出した(図2-2)。

問題定義では、定量調査において感情労働でポジティブな効果を得ていると答えた中高年の回答内容を分析し、ポジティブな効果を生み出すストーリーラインは年齢を重ねるごとにらせん状に発展していくことを導き出した。さらに、レビンソンの発達段階に重ね、自己の成長が「人生の過渡期」を前向きにとらえる力になっていることもわかった。しかし、現状、20代はポジティブな効果を得られていない(図2-3)。したがって、問題を「組織内の感情労働においてポジティブな効果を得るには?」と定義した。

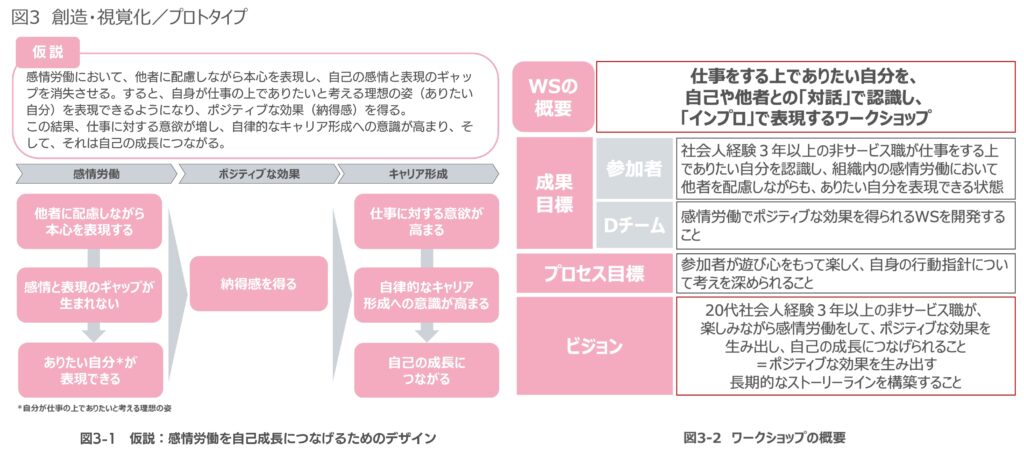

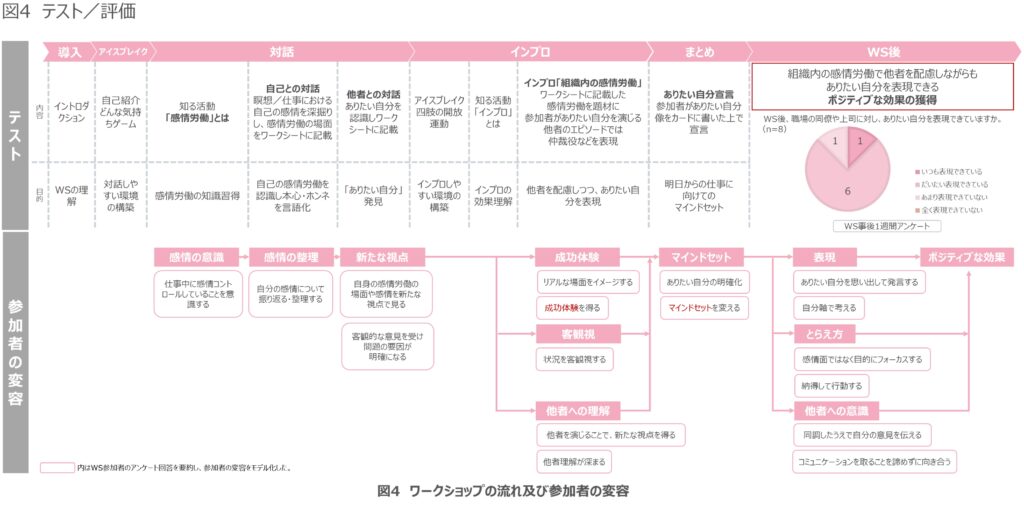

創造・視覚化では、「感情労働でポジティブな効果を生み出すストーリーライン」をもとに、ポジティブな効果を得るための仮説を立案し(図3-1)、対話とインプロ(即興演劇)を取り入れたワークショップ(以下WS)を開催することを決定した。

プロトタイプでは、WSの成果目標とプロセス目標、ビジョンを定めた(図3-2)。

テストは参加者の年齢を限定せず、2回実施した。WSでの参加者の変容及びアンケート結果から、参加者は対話の中で仕事の上でありたい自分を認識し、インプロを通じて他者に配慮しつつもありたい自分を表現できたことを確認した。また、本WSでは感情労働でポジティブな効果を生み出すストーリーラインの個人的影響要因となる「私的(成功)体験」と「マインドセット」が獲得可能であることがわかった。さらに、参加者は本WS後、感情労働においてポジティブな効果(納得感)を得たことも確認できた。したがって、日々の労働意欲やキャリア形成に対する意識においては中長期的な観察が必要ではあるが、自己の成長につながる可能性が示唆された(図4)。

結論として、「感情労働においてポジティブな効果を得る」ためには「他者に配慮しながら、ありたい自分を表現できることが必要である」こと、加えて、「職場におけるちょうどよい配慮」とは「自己と他者、双方がありたい自分を表現し受容し合うこと」であると考察した。

今後は20代に限定したWSを開催し、20代が感情労働でポジティブな効果を生み出し、自己成長につなげられる世界を形成することを目指して研究を進めていく。