職場で伝播する不機嫌を解消するためのデザイン

- 早川ゼミ

早川ゼミBチーム

小林 香奈

佐久間 龍太

島﨑 直也

谷上 蓮次郎

西村 幹朗

------------

今回チームのテーマを大きく「機嫌」と定め先行研究を調査した。すでに機嫌を保つことにはメリットがあること(今村、2023)、不機嫌は周囲へ伝播すること、伝播された者の不利益は長く続くこと、機嫌は第三者の心理的な安定性の指標であること(満倉、2022)が示されていたが、不機嫌の明確な定義はなかった。また、その注目度も最近のニュース記事の増加に示されており、研究対象とする社会的意義を認めた。そこで、本研究のリサーチクエスチョンを「職場で抱く不機嫌とはどのようなものか」と定めた。

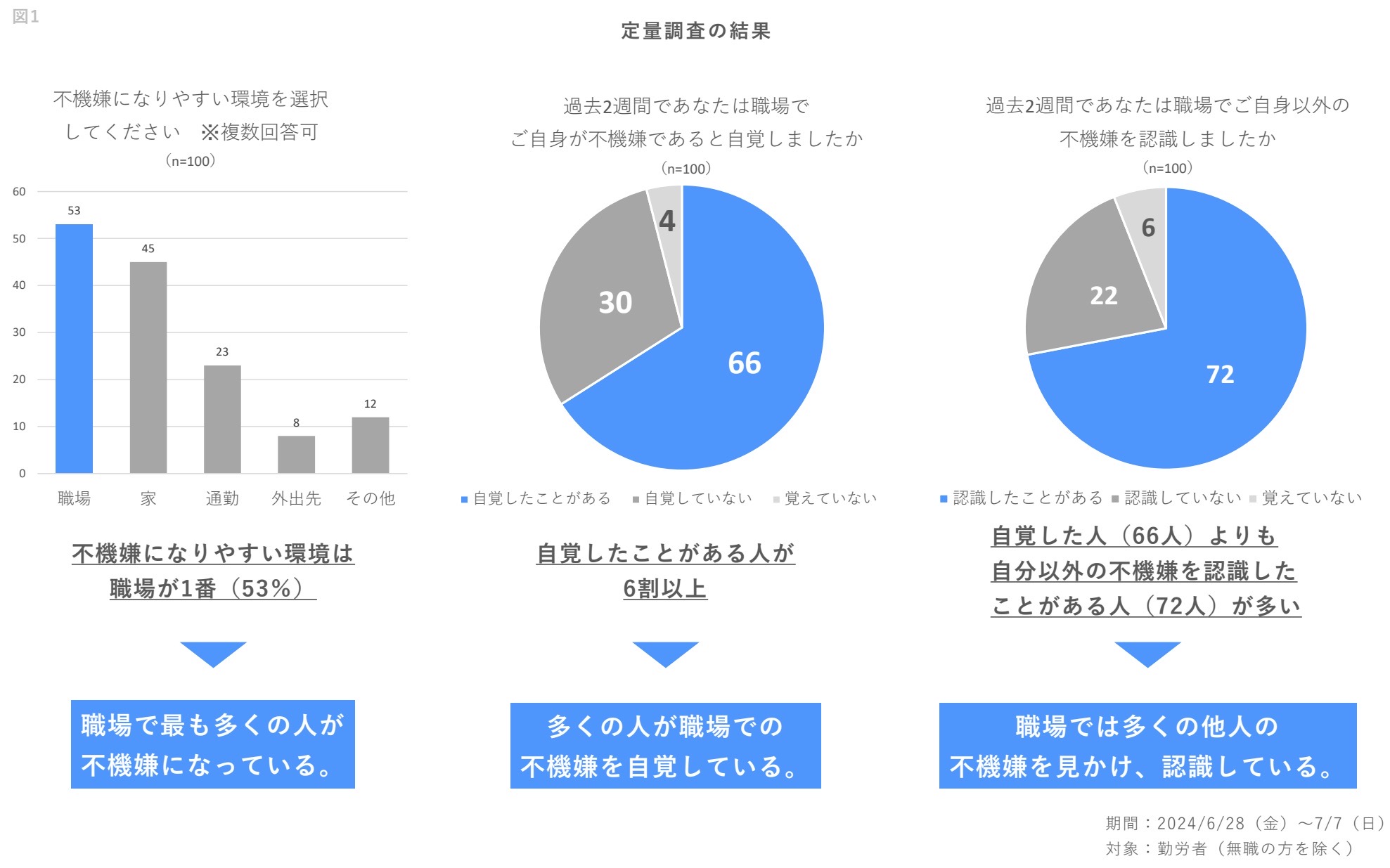

不機嫌の実態を深く理解するために3回のインタビュー調査と定量調査を行った。不機嫌になりやすい環境は職場が53%と最も高く、66%の人が職場で自分自身の不機嫌を自覚しており、7割を超える人が職場で第三者の不機嫌を認識していることが示された(図1)。

回答者の属性分析より、20~30代の過半数が職場のチーム内に不機嫌な人がいた時に不機嫌を解消する手段を持っておらず、10人以下のチーム内に不機嫌な人がいる際の解消法は限られていた。また、不機嫌の構成要素を調査結果の定性的分析により導き、「不機嫌とはアンコントローラブルな出来事をきっかけに作られる苛立ち、怒り、悲しみ、焦り、嫉妬などのネガティブな感情の複合体である」と定義し、「どうすれば少人数のチームに所属する20代、30代の人が、場所の制約が強く他人から伝播しやすい職場での不機嫌を解消できるのか」を研究課題とした。

ターゲットである職場の20代、30代の観察から匿名性があり携帯電話で手軽にアクセスできる解消法を検討し、プロトタイプとなるWebアプリ「不機嫌すぎて森」を作成した。ここでは、匿名のWebスペースに自分の感じた不機嫌を木として生やし、各自の不機嫌が次第に集まって森になる。試用の結果、不機嫌の可視化に一定の効果が認められたため、さらに手軽に利用できる改良版として「ふきげんで草w」を作成した(図2)。

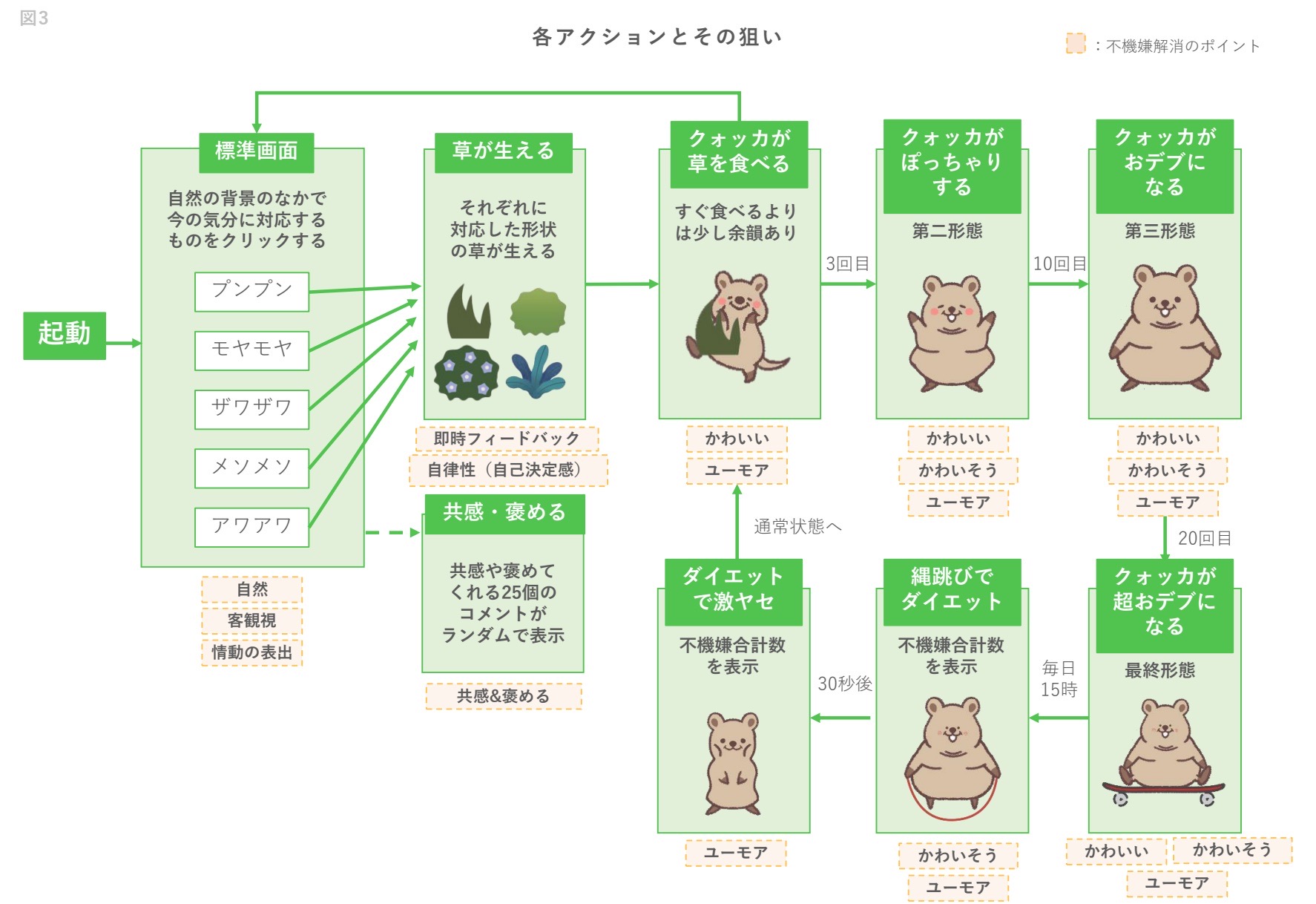

ここではユーザーが不機嫌な感情持った時に、ぷんぷん、もやもやなどのオノマトペのアイコンタップすることより、草として画面上に表出、世界一幸せな動物とされているクォッカが食べ消すと同時に共感を示すコメントを出す。不機嫌の草を食べ太ったクォッカは15時のイベントで激しく運動し元に戻る。ユーザーはオノマトペを選び草をはやすことで自己決定感を得る。また、ベビースキーマによりデザインされたクォッカはユーザーの不機嫌を食べ太っていくという、かわいくもかわいそうな仕組みにより継続的な利用を促した。さらに定時イベントでは、世界中の不機嫌のタップ数も表示され、自分だけが不機嫌ではないことが示される(図3)。

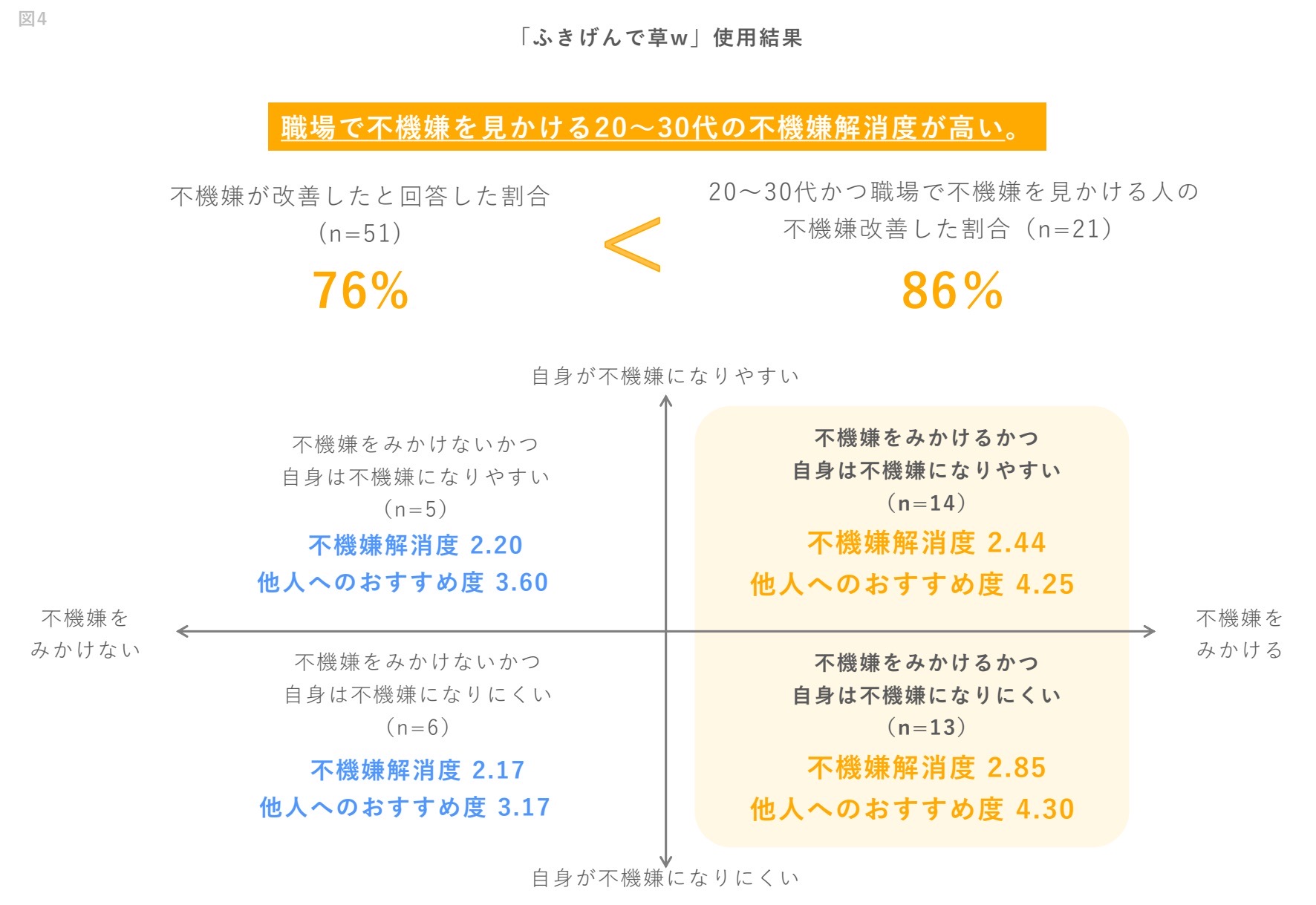

51人によるトライアルの結果、不機嫌が改善したと回答したユーザーは76%で、特に20~30代、かつ職場で不機嫌を見かける人の不機嫌が解消したとする割合は86%とターゲットユーザーにとって効果があったと考えられる(図4)。

解消の理由としてキャラクターデザイン、感情の表出に効果が認められ、さらに不機嫌を表出することで客観視できたなど仕掛けを超えた効果も認められた。一方でオノマトペがマッチしない、短い時間でも使用できる工夫が必要、定時のイベントの効果が低いなどの改善点も多く浮き彫りになった。また今回試用期間は1週間と短かったため、社会実装に向けて長期的な効果や行動変容、職場文化への影響について追加検証が必要である。