大磯今昔風土記

- 野村ゼミ

野村ゼミBチーム

石川 由也

江口 小夏

高橋 幸枝

山田 のりこ

山野 由加利

------------

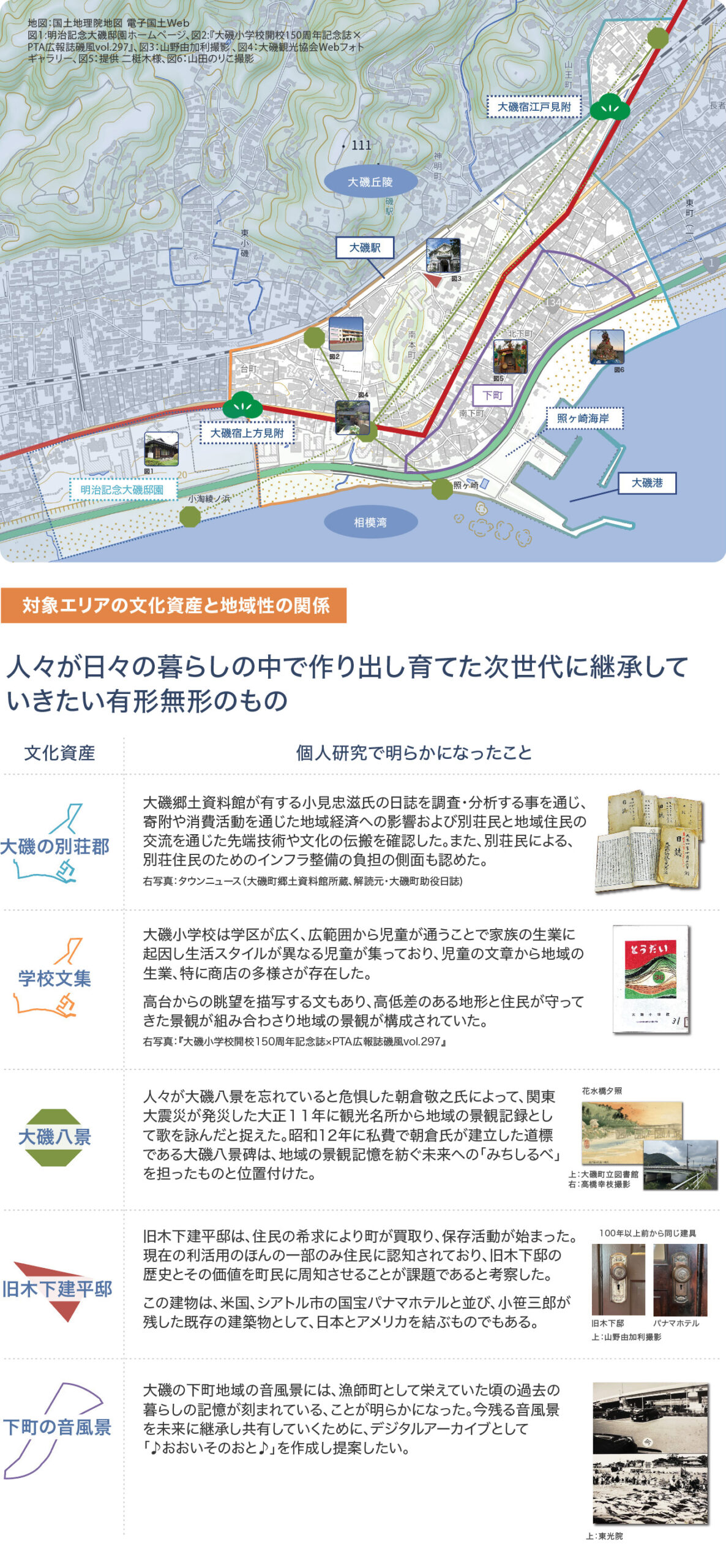

1. 対象地域の概要

神奈川県の中央南部に位置する神奈川県中郡大磯町。大磯町は、東京都心まで約1時間程度の距離にあり、都心のベッドタウンとしての性格が強い。町の北部には大磯丘陵、南部には相模湾が広がり、海岸付近は3段の海岸段丘が形成され、階段状の高低差のある地形が特徴である。

このような特徴を持つ大磯町において、町の人々の暮らしに着目するため、江戸時代の東海道大磯宿のエリアを中心とし、南北を大磯駅・大磯港に囲まれた地域を「旧大磯宿エリア」と呼び、対象地域として研究を行った。

この地域は、江戸時代に東海道の八番目の宿場として大磯宿が成立し、大名や役人だけでなく商人や旅人などが大磯宿に滞在・交流した。その後、明治時代には日本初の海水浴場が開設されたことに加え、東海道鉄道の大磯駅が開業し、保養地として発展し、政財界の要人の別荘が集積した。そして、昭和時代には西湘バイパスが開通しさらに交通の便がよくなり、別荘地から生活地へと変化した。

2. 設定した問い

このように歴史が積み重なった旧大磯宿エリアにおいて、「過去と現在、人と人がつながりを生み、積み重なってきた地域性が、地域住民の手によって持続可能に継承されるためには」という問いを設定し、対象エリアの地域性と、その地域性が地域住民によって持続的に継承されるための方法を探求した。

3. 地域の文化資産

まず、グループメンバーの各自の視点から文化資産を選定し、文化資産について研究を行った。選定した文化資産は「大磯の別荘群」「大磯小学校の学校文集」「大磯八景」「下町の音風景」「大磯の別荘例:旧木下建平邸」である。

4. 地域の課題解決に向けた提案

文化資産についての研究結果を踏まえて、旧大磯宿エリアでは、地形的特徴に起因して農業や漁業、商店などの様々な生業の存在や、別荘に住む政財界の要人と地域住民の交流が明らかになった。また、東海道や海水浴場・別荘など、町外から訪れる人と地域に代々暮らす住民(地付きの人)が共に暮らしてきた歴史があり、現在も移住者と地付きの人が両方存在している。また、地域住民は過去の別荘の存在と、別荘住民との交流に対して「誇り」を感じており、また豊かな自然に対しても「誇り」を感じている。

しかし、この「誇り」は現在この地域に混在している「移住者」と「地付きの人」とで共有されているわけではないこと、また文化資産が有する地域性に「気づく・知る」ことができていないことが地域における課題であると我々は考えた。

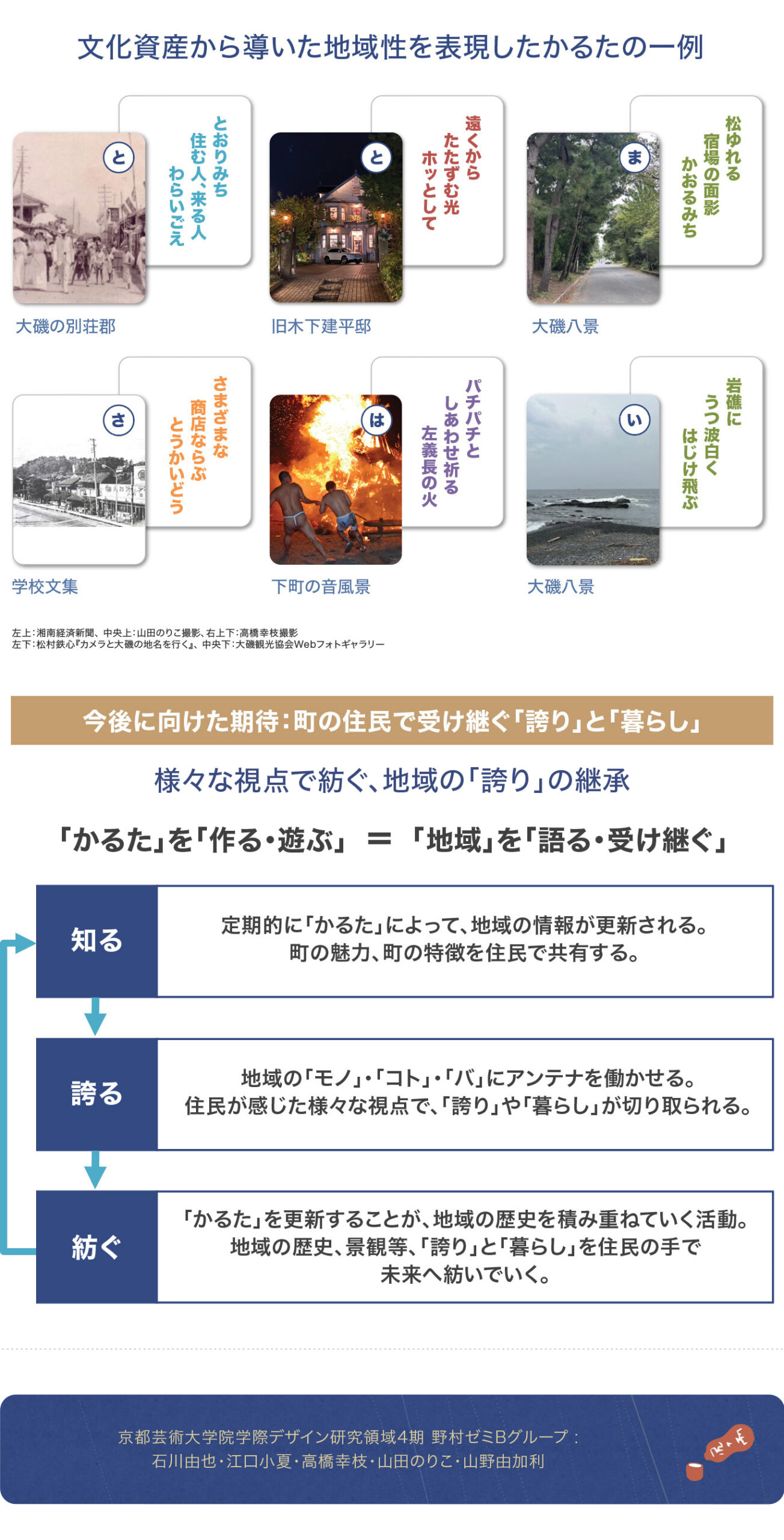

この課題を踏まえて、住民自身によって「誇り」を一つの形として創り上げ、地域住民の手によって活用され続ける、「気づく・知るきっかけ」を生み出すことを目指すという方針を設定し「大磯今昔かるた」を提案した。「かるた」を作り・遊ぶことが、住民による地域の今昔を語り・継承する活動として、地域の愛着醸成につながるものになると期待している。