宮水が育む町「西宮郷」の風土記

- 野村ゼミ

野村ゼミAチーム

吉岡 麻由子

竹内 幹也

定岡 由典

一宮 花奈子

------------

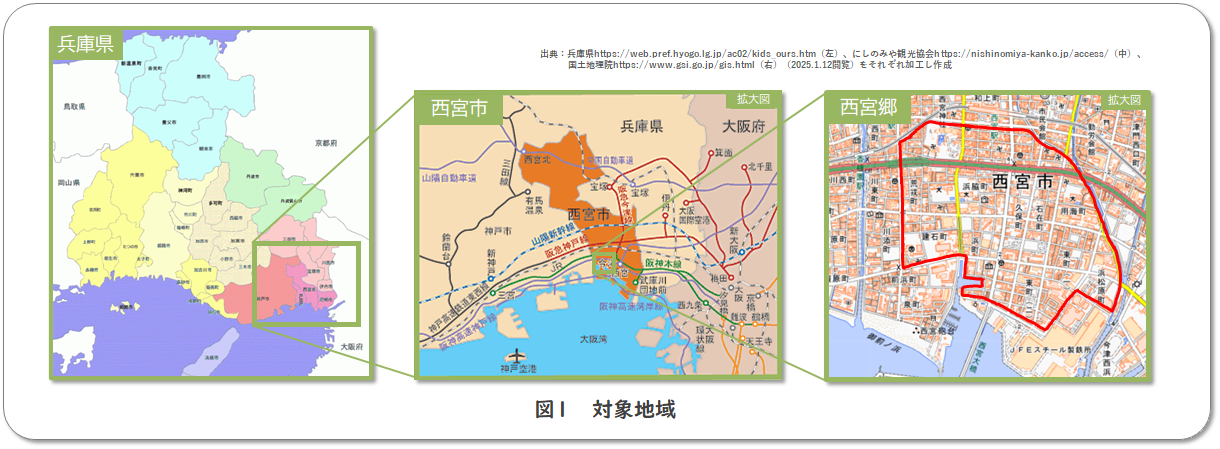

1. 対象地域

西宮郷(図1)は、兵庫県西宮市の南西部に位置する。北側の町方は、西宮神社の門前町・宿場町として栄え、「えびす信仰」に根ざした文化が育まれてきた。南側の浜方は、江戸時代に名水「宮水」が発見され、六甲山から吹き下ろす六甲おろしや樽廻船による海上輸送等の自然条件を活かし酒造業が発展した。鉄道開通により陸上輸送が拡大し、東西を結ぶ要衝地となった。また酒造家は上水道や学校を整備し住民とともに西宮の町の基盤を築き、地域の酒造文化が形成された。戦災や阪神・淡路大震災を乗り越え、現在も地域と共に「伝統的酒造り」を継承する西宮郷を対象とした。

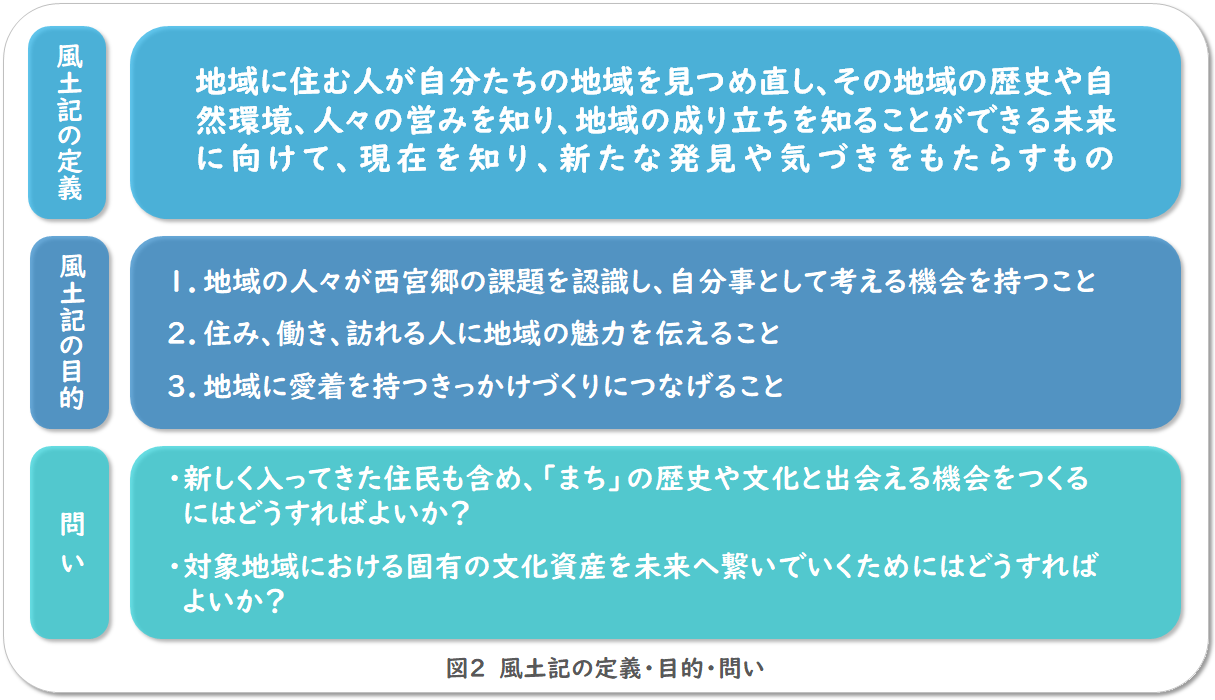

2. 風土記の目的と問い

文献調査や地域の方々へのインタビュー、フィールドワークを経て、風土記の目的と問いを設定した(図2)。

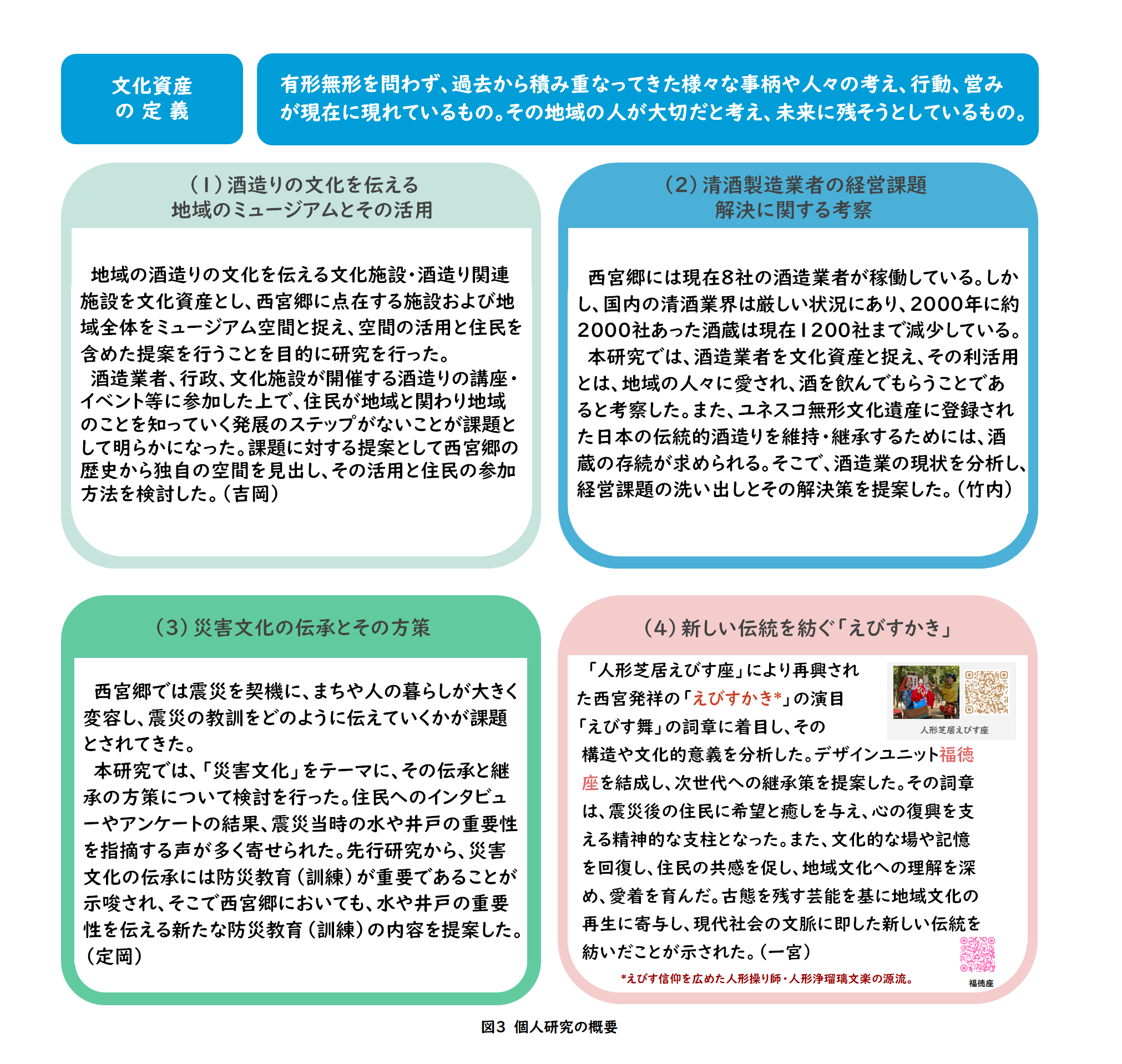

3. 研究成果

西宮郷の文化資産を対象に行った個人研究の概要とその研究成果を示す(図3)。

(1)西宮郷では酒造工程の変化や戦災、震災を経て酒蔵が消失する等地域空間の変化が生じている。住民と共に未来へ酒造りの文化を伝えていくため、変化する地域空間の失われていく面のみならず、現在の景観、風景から西宮郷独自の空間を見出し、知ることで地域への愛着や誇りを育むこと、歩きながら都市空間に触れ愛着の深まりを生むことを観点に、点在する酒造り関連施設と地域空間を活用したまちあるきマップとマップづくりキット、住民の参加ステップを提案した。

(2)西宮郷の酒造業者に共通する代表的な経営課題は次の通りである。まず、規模の経済が効く業界でありながら業界再編の動きがみられない。これは他社とのシェア争いが不十分であることを意味する。また「日本酒は和食に合う」だけだと和食市場の伸び以上に日本酒市場は伸びないため、世界3大料理とのマリアージュや、テロワール的ブランド発信(例:GIの灘五郷)の訴求が益々重要になる。そして米作りに加え、店頭直売や通信販売以外の小売りへの進出も検討の余地が残る。

(3)住民へのインタビューやアンケート調査の結果から、図らずもタイトルである「宮水が育む町」として西宮郷での「水」の重要性を再認識する結果となった。先行研究からは、災害文化の伝承には「防災教育・訓練」の重要性が示唆されており、西宮郷の災害文化として特に「水(井戸)」に着目した防災訓練等を実施することにより、我が事として認識し、継続した取り組みにつながっていくものと考えられた。そのため、水(井戸)の重要性を伝える新たな防災教育(訓練)の内容を提案することとした。

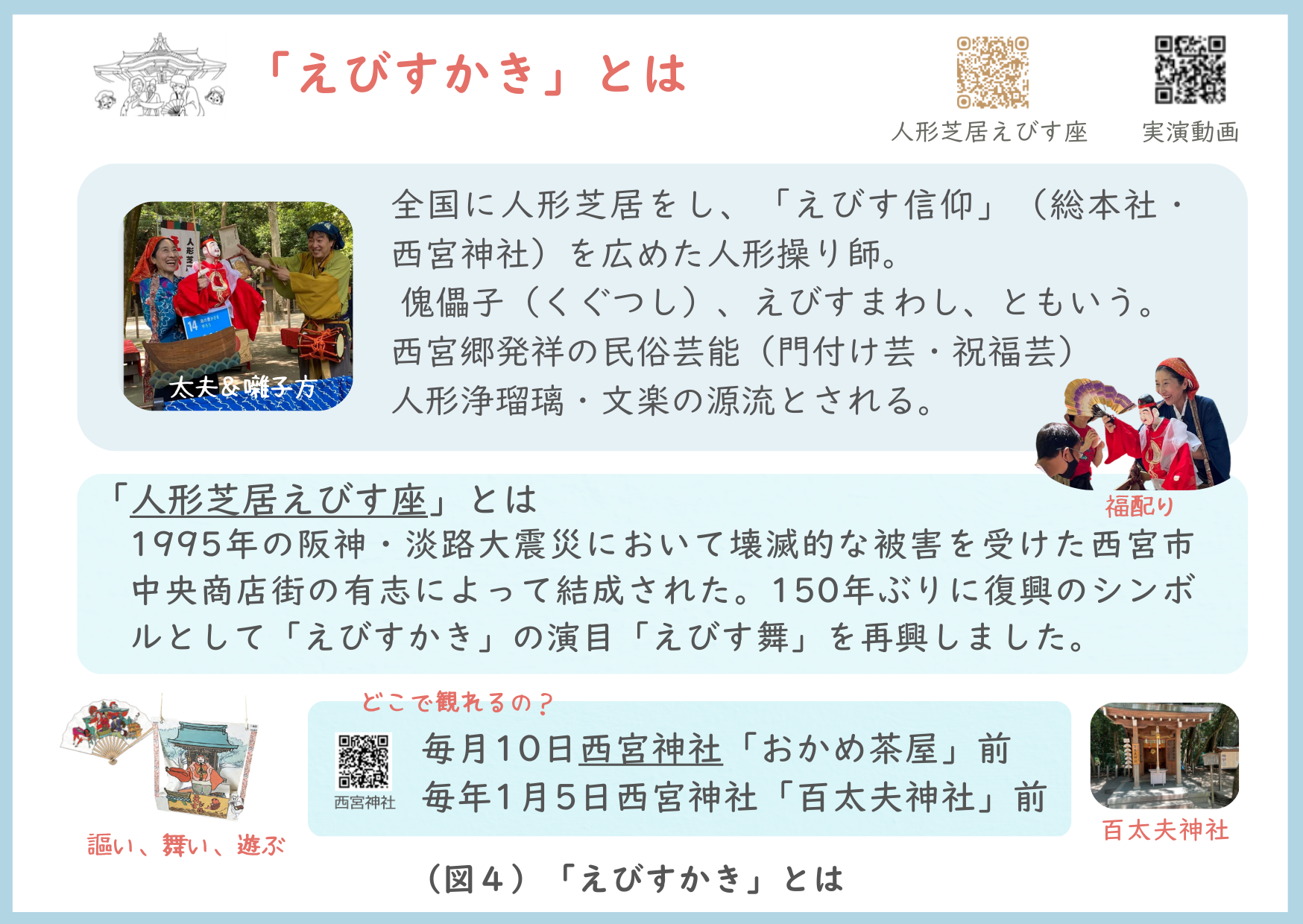

(4)震災を機に、「人形芝居えびす座」により「えびすかき(図4)」が再興され、演目「えびす舞」が復活した。その詞章を紡ぎ、謳い、舞った再興者・武地秀実氏が急逝し、担い手不足や記録の未整理といった課題から次世代への継承が急務である。本研究では、「えびす舞」の詞章を分析し、継承策を検討した。デザインユニット「福徳座」を結成し、詞章に親しむ「えびすかき体験キット」の開発や、情報発信を通じた機会と価値の創出を目指しホームページを制作し、口伝の現在化を図る実践的な継承策を提案した。